ISBN: 9787108072450

出版日期: 2021-10-01

作者: 巫鴻

裝訂: 平裝.單色印刷.3174頁.26.

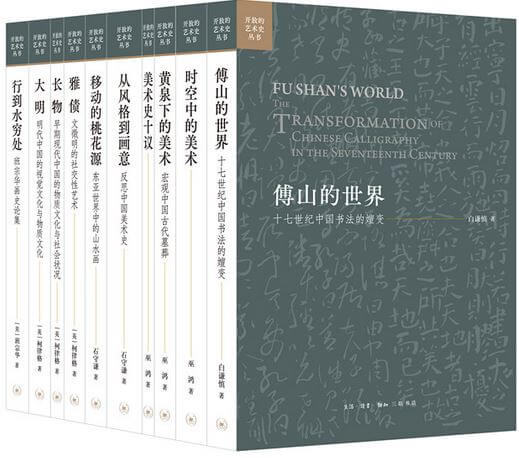

開放的藝術史叢書 精選海內外藝術史研究經典著作,旨在吸收多元開放的視角,從不同維度深化和拓展我們對於中國藝術傳統的認識。叢書偏重思想性和學術性,主要以圖像材料增進文學、歷史、思想、哲學等人文社會學科之間的交流與互動。

白謙慎 《傅山的世界:十七世紀中國書法的嬗變》

十七世紀是中國書法史由帖學轉進為碑學的關鍵時期,而傅山是其中的代表性人物。不同于以往治書法史的學者,本書作者白謙慎並不孤立地探討傅山的書法,而是將之置於整個時代的文化架構中,藉由學術思想、物質文化、印刷文化之發展史的角度,由經歷了明清易代之痛的遺民情結的角度,來觀察、詮釋傅山的生活,以及由之生髮的學術觀念與藝術創作。在試圖重新勾勒傅山的生活經驗之際,作者不僅對中國書法史的這個轉折,也對十七世紀的中國文化世界,提供了全新的關照。凡有興趣于明清易代之際中國社會之各側面的讀者,此書亦為的作品。

此書英文、中文繁體字版甫出,即引起海內外學術界的熱切關注,被評為“迄今為止研究單個藝術家的秀的著作之一”。

巫 鴻 《時空中的美術》

本書是繼《禮儀中的美術——巫鴻中國古代美術史文編》之後,巫鴻先生在三聯書店推出的第二部學術論文集。與《文編》集中探討中國古美術的“禮儀”功能相比,《二集》的論題側重考察中國美術中特有的“時空”觀念,以及它在不同媒材的圖像中的表現和釋讀。“時空”的觀念與表現是巫鴻近十幾年集中思考的一個主要問題,並將其視為另一條可供理解中國藝術獨特性的線索。

全書分為三部分——上編:時空的形象;中編:觀念的再現;下編:圖像的釋讀,所收1992—2007文章15篇,考查物件包括建築、明器、拓片、畫屏、卷軸、冊頁、攝影等多種形式。與常見的中國美術史研究不同,這些論文沒有局限於孤立的門類和史實,而是竭力為這些現象找到自己的傳統和脈絡,並賦予其寬闊的視野,使闡釋更具啟發性。這些文章是對《文集》提出“禮儀美術”概念的完善與補充,從而有助於讀者更深入地認識中國美術的獨特傳統。

巫 鴻 《黃泉下的美術:宏觀中國古代墓葬》

巫鴻在美術考古領域多有建樹,但主要以文章面世,這是他部對中國墓葬藝術傳統的綜合性研究。20世紀,大量考古發掘為我們瞭解歷史打開了一扇新的視窗。很少有其他文明像中國人一樣,在五六千年的時間裡,如此持久而專注地著迷於墓葬:設計地下空間、表現生死觀念、搜集珍寶器物、佈置畫面圖像……以至於人們習慣於將墓葬看作是埋藏寶藏的地方。不過,這樣的心理暗示也局限了我們對墓葬的深入認知。當我們單獨討論墓葬中出土的玉器、青銅器、畫像磚石等等時,它們作為一個墓葬的整體性意義便也彌散掉了。而本書正是巫鴻長期思考中國古代墓葬藝術傳統的一個總結,他從空間性、物質性、時間性三個比較觀念性的角度,闡釋了中國墓葬藝術從史前一直到宋遼金這漫長時段中的歷史變遷,也具體呈現了他嘗試建立的一套系統的處理和理解考古材料的理論方法,從而生動地向我們展示出中國古人對於“生”與“死”這一人生基本問題的看法和實踐,對讀者多有啟發,對研究者也有一定的借鑒意義。

巫 鴻 《美術史十議》

“美術史”是一個問題嗎? 隨著現代社會的形成,美術史作為人文科學的一支新軍,也得以在人類近的歷史時期中萌芽並成熟。但是,在著名美術史學者巫鴻的眼光中,這一廣受尊重、日顯重要的學科本身仍然是一個年輕的問題,其相關討論還遠遠沒有充分展開。 在《讀書》雜誌所開的專欄“美術縱橫”,巫鴻發表了十篇文章,就美術史何以成為問題、如何拓展其思考的路徑、這一問題所置身的波瀾壯闊的當代人文場景等等,提綱挈領地闡述了個人的見解。

石守謙 《從風格到畫意:反思中國美術史》

本書收錄石守謙教授自1994至2007年間陸續發表的十五篇論文,共分五個單元,以元明繪畫為主,上溯五代,下及20世紀。作者以中國繪畫史的論述架構為經,以不同研究論題為緯,探索並示範中國繪畫的研究方法。

自20世紀中期以來,關於中國繪畫研究的方法與模式已有長足發展,其中以風格學的形式分析貢獻力,在時代風格的確立與特定風格系譜的建立方面,成果卓著,但另一方面也出現了局限。作者對此作了回顧與反思,質疑以西方狹義的“再現”(representation)標準來研究中國繪畫的適當性,進而提出“畫意”作為一種觀看中國繪畫的方式。“畫意”一詞原出自中國傳統畫史,但作者試圖從藝術品與觀者互動的角度予以考量,力求將作品還原至創作初始的文化情境來理解其“畫意”。全書以“畫意”一旨貫串,於風格分析的基礎之上,一方面開展新議題,一方面對傳統的議題提供新視角,如以族群衝突、交融的觀點解析豐富多元的蒙元繪畫、或以區域競爭的角度觀察地方畫派等,其中對於“文人畫”發展的重新審視與解讀,更是前所未發之真知灼見。

石守謙 《移動的桃花源:東亞世界中的山水畫》

山水畫起源於中國,後逐漸為韓國、日本所接受,在擁有共同理念和傳統的基礎上,又延展出各具特色的在地文化。比如“淨土” “桃花源”等理想之境,在將理念付諸筆端,加以形象描繪的過程中,都與各國當地文化傳統相結合,不斷被再創作與輾轉流傳,生髮出各種變種,塑造出既可相通但又面貌各異的文化意象,其間故事,頗值玩味。這種具有高度共用性的傳統文化意象,正可以增進現代東亞國家之間的相互溝通與瞭解,尋求一個更大的東亞文化的視野。書名“移動的桃花源”——意指10至16世紀山水畫在東亞的傳播與發展。在這幾個世紀當中,山水畫發展成為東亞文化世界中有代表性的藝術類型。作者以此為切入點,將之視為研究中、日、韓等東亞國家之間文化互動的考察物件。

柯律格 《雅債:文徵明的社交性藝術》

文徵明是中國歷史上赫赫有名的藝術家,以“明四大家”之一員留名畫史。不同於以往的研究注重形式分析,柯律格教授于本書中聚焦其作品的製作情境,例如時機與場合,盡可能地利用當時的文獻(特別是詩文)與作品,參合人類學、社會學、歷史學和藝術史學的研究成果與方法,自人情義務與禮物交換的角度,重新審視文徵明的生平與作品,探索其如何在各種活動場域中建構主體與自我,從而拓展了世人對這位偉大人物的理解。

全書共八章,每一章皆以某種場域、某一組特定的關係類型作為參考架構,這兩者不僅定義了文徵明的自我認同,同時也是他據以待人接物的出發點。部分的三章處理了與文徵明前半生有關的場域,包括家族、師長、同儕;第二部分是通過官場與地緣檢視其社交關係,援引的材料橫跨其一 生;第三部分則著重處理他後半生的場域,包括顧客與弟子。後一章檢視在文徵明死後如何凝聚出一個一貫且鮮明的“偉大藝術家”形象。

柯律格 《長物:早期現代中國的物質文化與社會狀況》

晚明時期,品類繁多的“物”在中國文化中扮演了過去所不曾享有的重要角色,關於物的分類、使用、品評,以及對它們所感到的不安或褒貶,成為晚明士人關注的話題。

牛津大學教授柯律格的名著《長物》,以明代文震亨《長物志》一書為例,從物品視角切入藝術史,同時也跨越學科界限,參照社會文化理論,討論明代的“多餘之物”——繪畫、書法、青銅器、瓷器、玉雕以及其他明代士紳精英所擁有的文玩用品,考察它們如何被鑒賞、使用,如何成為被消費的商品,以怎樣的方式流通、被接受,以及它們在明代社會生活中的意涵,是一部有關晚明文化消費的經典著作。

柯律格 《大明:明代中國的視覺文化與物質文化》

《大明》是一部具有創新性和可讀性的歷史讀物,通過豐富的圖像和實物材料,呈現了中國歷史上的一個文化高峰——明朝。它不是按照時間順序講述帝王的更迭,沒有面面俱到介紹明朝的人物和事件,也沒有大輪廓地勾勒明朝的興衰,而是為現代讀者進入明代歷史提供了一組新穎的切入點:有關動與止的觀念,有關文字書寫的位置和特色,有關娛樂、暴力和年齡的觀念……甚至討論明代滅亡之後的“明代”,即明代的圖像和物品是如何被重新編排、重新想像的。作者通過強調同時期中國與亞洲其他地區的相動往來,挑戰了明代中國固步自封、孤立于世界其他文明而存在的觀點。

書中運用的插圖資料選自世界範圍內的公私收藏,既有大量書畫、瓷器, 也有兵器、傢俱、服飾、貨幣、絲織品、書籍印刷品,用以闡明明代藝術與文化的多樣性。作者還廣泛考察了現代的影像和創作資源。明代作為中國文化資本的寶庫,一再被加以闡發和利用。《大明》為所有中國文化史的研究者、與早期現代世界領域相關的歷史學家和藝術史學者,以及對中國歷史有興趣的讀者提供了多種多樣富於啟發的素材。

班宗華 《行到水窮處:班宗華畫史論集》

班宗華(Richard Barnhart)是美國有代表性的中國畫史研究學者,這本文集收錄了他致力畫史研究以來的20篇重要論文,主要集中于宋畫,兼及元、明及中西交流與影響,既有早年之作,也有新近的文章,展現了作者對中國早期繪畫的鑒定問題以及歐美收藏中國繪畫史的持續關注,較為全面地反映了其畢生的學術成果,可資借鑒。

儘管作者對中國繪畫史的研究維度很廣,但他始終對“宋代畫家那不可比擬的成就抱有的興趣”,這也使得他成為國際藝術史學界公認的宋畫研究權威。

作者簡介

巫鴻

巫鴻

1987年獲哈佛大學美術史與人類學雙重學位,隨即在該校美術史系任教,於1994年獲終身教授職位。同年,受芝加哥大學聘請主持該校亞洲藝術的教學、研究專案,並執“斯德本特殊貢獻教授”講席,並任該校東亞中心主任,及斯馬特美術館顧問策展人。巫鴻的著作包括對中國古代、現代藝術及美術史理論和方法論的多項研究。其著作《武梁祠:中國古代畫像藝術的思想性》(The Wu Liang Shrine: The Ideology of Early Chinese Pictorial Art, 1989)獲1989年全美亞洲學年會著作獎;《中國古代美術和建築中的紀念碑性》(Monumentality in Early Chinese Art and Architecture,1995)獲評1996年傑出學術出版物,被列為20世紀90年代有意義的藝術學著作之一;《重屏:中國繪畫的媒介和表現》(The Double Screen: Medium and Representation in Chinese Painting, 1996)獲全美美術史著作提名。參與編寫的重要著作包括《中國繪畫三千年》(1997)、《劍橋中國先秦史》(1999)等。多次回國客座講學,發起“漢唐之間”中國古代美術史、考古學研究系列國際討論會,並主編三冊論文集。

| Zone | Order Total (RM) | Delivery Fee (RM) |

|---|---|---|

| West Malaysia | Flat Rate | 6.00 |

| Zone | Items/Weight | Delivery Fee (RM) |

|---|---|---|

| East Malaysia | First 1.00 kg | 12.00 |

| Extra 1.00 kg | 2.50 | |

| Singapore | First 1.00 kg | 25.00 |

| Extra 1.00 kg | 5.00 | |

| Australia, New Zealand | First 1.00 kg | 159.77 |

| Extra 0.50 kg | 52.65 | |

| Austria, Denmark, Finland, Ireland, Switzerland, Russia | First 1.00 kg | 157.78 |

| Extra 0.50 kg | 34.31 | |

| Brunei, Cambodia, Laos, Mongolia | First 1.00 kg | 175.10 |

| Extra 0.50 kg | 87.14 | |

| Belgium,France, Germany, Netherlands, Spain, U.K | First 1.00 kg | 150.94 |

| Extra 0.50 kg | 30.46 | |

| China | First 1.00 kg | 96.44 |

| Extra 0.50 kg | 25.35 | |

| Bangladesh, Brazil, Iraq, Pakistan, Qatar, S.Arabia, UAE, Sri Lanka | First 1.00 kg | 118.52 |

| Extra 0.50 kg | 24.96 | |

| South Africa | First 1.00 kg | 118.52 |

| Extra 0.50 kg | 24.96 | |

| Philippines | First 1.00 kg | 91.42 |

| Extra 0.50 kg | 15.29 | |

| Canada, United States, Mexico | First 1.00 kg | 162.58 |

| Extra 0.50 kg | 35.90 | |

| Hong Kong | First 1.00 kg | 80.63 |

| Extra 0.50 kg | 29.06 | |

| India | First 1.00 kg | 113.30 |

| Extra 0.50 kg | 22.28 | |

| Indonesia | First 1.00 kg | 107.35 |

| Extra 0.50 kg | 24.87 | |

| Japan | First 1.00 kg | 112.97 |

| Extra 0.50 kg | 35.03 | |

| Macau | First 1.00 kg | 92.93 |

| Extra 0.50 kg | 13.82 | |

| Singapore | First 1.00 kg | 74.75 |

| Extra 0.50 kg | 21.49 | |

| Taiwan | First 1.00 kg | 94.42 |

| Extra 0.50 kg | 34.76 | |

| Thailand | First 1.00 kg | 94.10 |

| Extra 0.50 kg | 28.25 | |

| Vietnam | First 1.00 kg | 98.94 |

| Extra 0.50 kg | 14.34 |