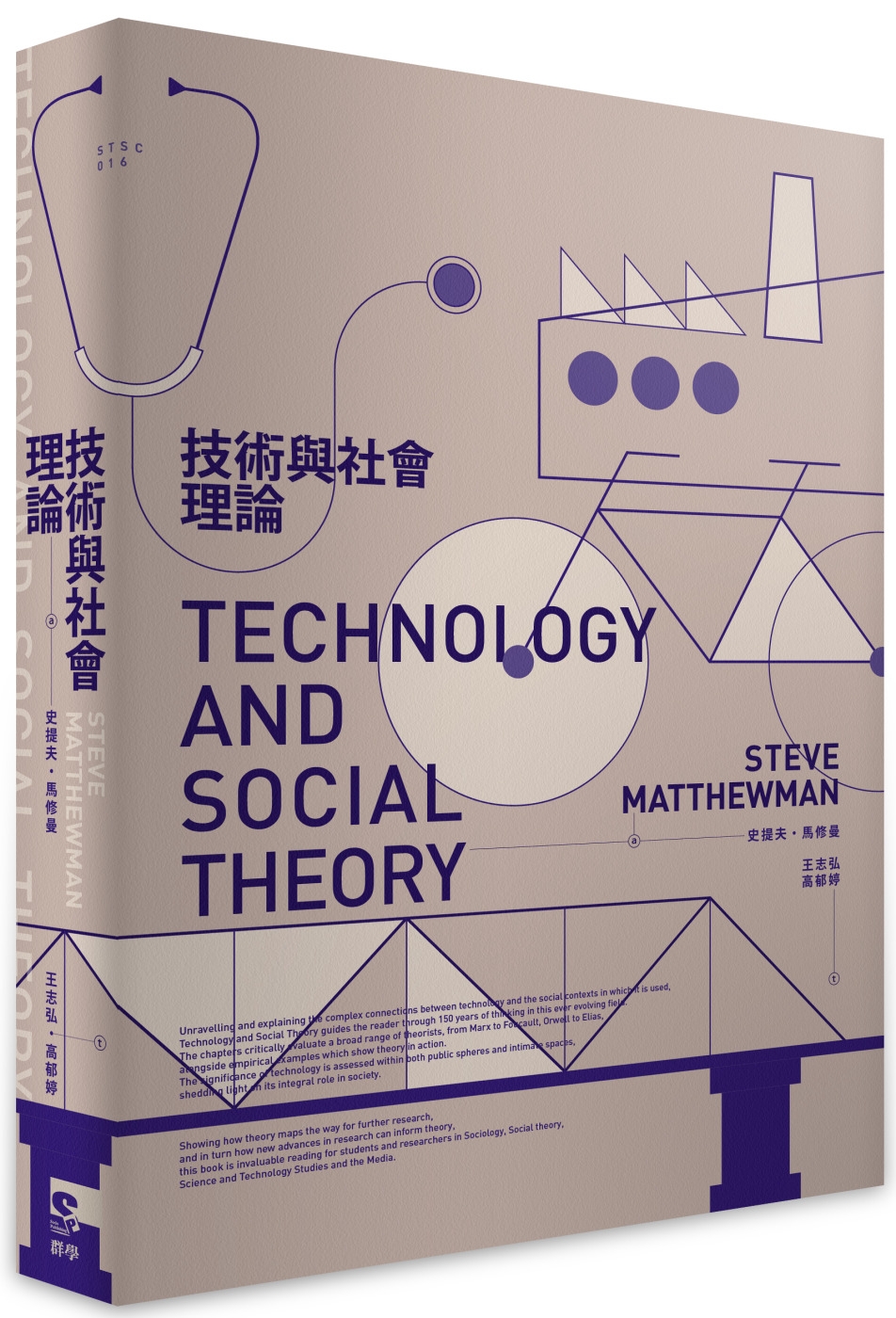

Product Information

ISBN: 9786269650125

出版日期: 2023-02-08

作者: 史提夫.馬修曼

譯者: 王志弘,高郁婷

裝訂: 平裝.單色印刷.376頁.21.

STS×社會理論,迸出哪些新滋味?

眾多技術物案例,捕捉社會與「非人類」的交引纏繞

人類世時代必讀的科際研究入門書

眾多技術物案例,捕捉社會與「非人類」的交引纏繞

人類世時代必讀的科際研究入門書

「人性始於物。」──賽荷(Michel Serres)

「若是物質性、人造的世界不存在……我們這些解剖學意義的現代人類,幾乎不可能慮及社會。」──拉圖(Bruno Latour)

何謂技術?技術與社會的關係是什麼?是新技術的出現,無情地推動社會變革,抑或,技術僅僅是社會的工具,受到人類意圖的擺佈,正所謂:科技始終來自於人性?

上述兩種想法分別反映出技術決定論及社會決定論的觀點。前者對科技抱持「反人文主義」(anti-humanism)的立場,認為技術具有絕對的自主性,位於社會關係之外,技術帶給文化的後果則是線性的,像是「網路必能摧毀極權政府」之宣稱即屬於此觀點。反之,「人文主義」(humanism)則強調技術無非是社會的建構,儘管這點正確,然而此類推論一旦走向極端,物質性的現實將遭到忽略,彷彿自然或人造物本身的性質,在社會變遷中所扮演的角色微乎其微。

近期,在科學與技術研究(STS)的領域,逐漸浮現出一種更能兼顧物-社會複雜性的取徑,也就是「後人類主義」(post-humanism)。後人類主義不只認為技術具有能動性,還認為人或社會本身就是一種各種異質存在物交錯形成的網絡。這個觀點把技術與社會視為交互纏繞,而非互斥二分。從所有權、控制權、近用權、使用方式及非意圖後果這五大面向出發,有助於我們全方位分析技術物的效應,而非落入決定論的陷阱。

最後,本書具有豐富的實例,從橋樑、錄影帶、腳踏車到3C產品,這些人造物的發展史往往超乎大家想像;再者,相較於坊間的STS文本,本書更涉入了社會理論的領域,探討馬克思、涂爾幹、班雅明、阿多諾、傅柯、麥克魯漢、拉圖等人如何構思技術與物。在這個科技變革日新月異的時代,與公民權益切身相關的「技術與社會」議題早已成為顯學,而此書則期盼能提供讀者實用的概念工具。

佳句摘錄

☆論技術與社會

解蔽(revealing)是技術的本質。據此,技術是一種認識的形式,其重要性是形上學式的,但此處的形上學有兩種截然不同的意義:否認真理即是揭露,以及,認為每次揭露也都伴隨著隱蔽(Heidegger, 1969)。令現代技術獨特的是它們牽涉的特殊解蔽形態。一切技術皆嘗試去挑戰自然,去解鎖、轉化和貯藏其能量。

技術是社會焦慮的主要來源:(1)現代技術是延展且開放紋理的,即使是專家也苦於掌握它們;(2)技術的意圖結果實際上可能無法實現;(3)技術是即時的實驗,具有報復作用,它們就是等著發生的意外。

對許多理論家,包括伍爾加(Woolgar, 1991, p. 46)而言,何謂技術,無法由設計來決定。相反,技術的意義總是要在使用中發現。他引述電話的例子,電話最初是設計作為大眾廣播技術,而非個人對個人的技術。

技術沒有本質,只有群體賦予它的意義。不同群體對於技術會有不同觀點;因此,技術具有詮釋彈性(interpretive flexibility)。最後,詮釋彈性會減少,許多種解讀會減少到一種。當技術達到了穩定化與封閉(closure)後,第二步就停止了。

如果一名單車騎士因為撞上石頭而摔車,社會科學家坦承,他們沒有什麼好說的……對STS(科學與技術研究)的實踐者而言,情況不是如此,他們認為單車本身的運轉機制、道路的鋪設、石頭的地質學、傷口的生理學等等,都在社會學上有意思,而且在經驗上可以分析,不需要將物質和社會之間的界線,當成自然科學與社會科學之間的分工(Latour, 2000, p. 108)。

我們唯有在技術沒有依照預期而運作的情形下,才會注意到技術。

☆論現代

決定性的轉變源自馬克思所謂由主觀到客觀的技術變遷:工人曾經掌控工具,如今卻是機器掌控工人。

從中世紀延伸到1900年的時期,藝術的發展超過了技術的發展。突然間,局勢逆轉了。技術主宰了藝術的步調。

如果規訓是奠基於訓練,並且著眼於個人的身體之微政治技術,那麼生命權力(biopower)就是安全的宏觀政治技術,其目標是全體人口。

☆論後人類主義

馬克思傾向於認為技術是(人類)力量的延伸,而麥克魯漢認為是感官的延伸,特克爾(Sherry Turkle)認為電腦是心靈的延伸。

技術總是徹底擬人的:它們由人類製造和使用,它們會做原本由人類做的事,而且它們會進一步塑造何謂人類。

我們所不是的東西投射進入了物品。物體拜物教經常用來當成推進的工具。在這裡,物成為我們社會地位的指標。

哈洛威(Donna Haraway)清除了流行的說法,也就是「狗有主人,貓有員工」。她主張狗也會訓練我們,而且牠們的馴化是一種共同生產,而不是只有人類的努力。

我們已經與我們的技術共同演化了幾百萬年……它們是身為人類的必要部分,或許是我們最富人性的元素(McLuhan, 2005, p. 289)。聲稱我們總是後人類,說的就是這回事。我們從來沒有先存於或獨立於技術、同伴物種和環境,它們協助建構了我們。我們的聚光燈需要照亮這些領域。

本書特色

◆詳實回顧技術社會學的重大典範轉移,不只清楚呈現SCOT(技術的社會建構)、ANT(行動者網絡理論)等各大學派的主張,亦對學派之間的異同進行了比較。

◆在照顧STS傳統的同時,也是非典型的STS讀物,將眾多社會理論的「技術」面向納入考慮,甚至有大量篇幅與傳播學、物質文化、空間研究等領域對話。

◆案例豐富多元,涵蓋機器、媒介、器具、資訊、交通、養殖動物、寵物等,幾乎無所不包,而在分析維度上亦面面俱到,每章末尾也列出並解說進階讀物,有助於讀者更加深入探索各種理論或實例。

專業推薦

本書爬梳了社會學取向的勞動過程論與跨學科取向的STS研究之間的系譜。──David Calnitsky(威斯康辛大學麥迪遜分校社會學系助理教授)

超越學科畛域,開創更貼近周遭、有學有術、兼容並蓄的技術社會論述。──郭文華(國立陽明交通大學科技與社會研究所教授)

作者簡介

史提夫.馬修曼

作者簡介

史提夫.馬修曼(Steve Matthewman)

紐西蘭奧克蘭大學(University of Auckland)社會系的社會學高級講師。他在社會學領域有擔任作者和教師的資深經驗,特別關注科學與技術、社會理論、文化研究,以及現代性及其不滿等議題。

譯者簡介

王志弘

國立台灣大學建築與城鄉研究所教授。

高郁婷

國立台灣大學建築與城鄉研究所博士,中央研究院民族學研究所博士後學者。

Shipping Information

| Zone | Order Total (RM) | Delivery Fee (RM) |

|---|---|---|

| West Malaysia | Flat Rate | 6.00 |

| Zone | Items/Weight | Delivery Fee (RM) |

|---|---|---|

| East Malaysia | First 1.00 kg | 13.00 |

| Extra 1.00 kg | 5.00 | |

| Singapore | First 1.00 kg | 25.00 |

| Extra 1.00 kg | 5.00 | |

| Australia, New Zealand | First 1.00 kg | 159.77 |

| Extra 0.50 kg | 52.65 | |

| Austria, Denmark, Finland, Ireland, Switzerland, Russia | First 1.00 kg | 157.78 |

| Extra 0.50 kg | 34.31 | |

| Brunei, Cambodia, Laos, Mongolia | First 1.00 kg | 175.10 |

| Extra 0.50 kg | 87.14 | |

| Belgium,France, Germany, Netherlands, Spain, U.K | First 1.00 kg | 150.94 |

| Extra 0.50 kg | 30.46 | |

| China | First 1.00 kg | 96.44 |

| Extra 0.50 kg | 25.35 | |

| Bangladesh, Brazil, Iraq, Pakistan, Qatar, S.Arabia, UAE, Sri Lanka | First 1.00 kg | 118.52 |

| Extra 0.50 kg | 24.96 | |

| South Africa | First 1.00 kg | 118.52 |

| Extra 0.50 kg | 24.96 | |

| Philippines | First 1.00 kg | 91.42 |

| Extra 0.50 kg | 15.29 | |

| Canada, United States, Mexico | First 1.00 kg | 162.58 |

| Extra 0.50 kg | 35.90 | |

| Hong Kong | First 1.00 kg | 80.63 |

| Extra 0.50 kg | 29.06 | |

| India | First 1.00 kg | 113.30 |

| Extra 0.50 kg | 22.28 | |

| Indonesia | First 1.00 kg | 107.35 |

| Extra 0.50 kg | 24.87 | |

| Japan | First 1.00 kg | 112.97 |

| Extra 0.50 kg | 35.03 | |

| Macau | First 1.00 kg | 92.93 |

| Extra 0.50 kg | 13.82 | |

| Singapore | First 1.00 kg | 74.75 |

| Extra 0.50 kg | 21.49 | |

| Taiwan | First 1.00 kg | 94.42 |

| Extra 0.50 kg | 34.76 | |

| Thailand | First 1.00 kg | 94.10 |

| Extra 0.50 kg | 28.25 | |

| Vietnam | First 1.00 kg | 98.94 |

| Extra 0.50 kg | 14.34 |