商品介绍

ISBN: 9786269913626

出版日期: 2025-01-08

作者: 雨果.威爾肯,史提夫.馬特奧,蘇珊.法斯特

譯者: 楊久穎,葉佳怡,彭臨桂

裝訂: 平裝.單色印刷.720頁.19.

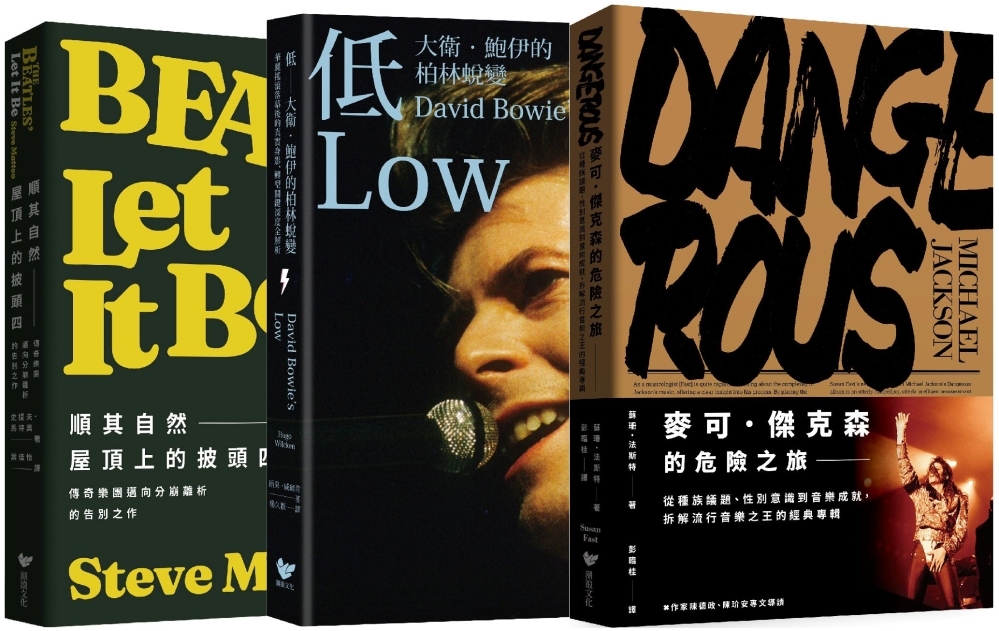

《低——大衛.鮑伊的柏林蛻變》

「我住遍了全世界,我離開了每一個地方。」

——《低》,大衛.鮑伊

|鮑伊告別華麗時期,開啟搖滾新頁經典之作|

台灣首本剖析大衛.鮑伊音樂創作轉型風格樂評專書

探索創作心靈,重回柏林三部曲現場,搖滾變色龍的蛻變起點

★陳德政精彩深度導讀★楊久穎執筆翻譯

★特別收錄馬世芳專文解析鮑伊舞臺人格

●台灣版獨家收錄大衛.鮑伊柏林時期珍貴剪影●

●亞馬遜讀者4.7星高分評價,鐵粉必收專書!

●鮑伊關鍵樂風轉捩點●滾石雜誌500大專輯●影響啟迪無數後龐克搖滾樂隊

|本書看點|

★從幕前到幕後最完整的全面記錄

★奠定音樂生涯高峰轉型期的代表作深度爬梳

★與美國搖滾巨星伊吉.帕普的精彩交鋒

二〇一六年,傳奇搖滾巨星大衛.鮑伊從人生舞臺謝幕登出,告別地球,全球樂迷同聲哀悼。鮑伊留下無數經典代表作,身分角色悠遊在外星人、迷宮魔王、湯姆少校、瘦白公爵等各種表演人格,勇於挑戰打破各種框架,百變形象深入人心,更以獨特的個人形象及開創性的音樂風格,影響許多世代。鮑伊過世當天,德國外交部甚至發推特感謝:「再見了,大衛.鮑伊,你現在也成了英雄,謝謝你幫助扳倒柏林圍牆。」

有別於一般音樂的樂評書或是明星傳記的角度,本書從大衛.鮑伊人生最關鍵的轉型時期,也是他走入柏林的起點——《低》切入。這張專輯與《「英雄」》《房客》被譽為柏林三部曲,《「英雄」》的專輯同名曲被認為是冷戰時期東西德的地下國歌,而首部曲《低》正是他的樂風轉捩點。在本書中,作者雨果.威爾肯從大衛.鮑伊的音樂風格、創作源起及背景等脈絡細細爬梳,勾勒出他在柏林的轉變歷程。

▌柏林影響與樂風轉變

鮑伊出道發行數張專輯獲得巨大成功,生活在家族精神分裂症病史的陰影下,過度壓力卻讓他迷失自我,陷入毒癮。在此時,他選擇前往柏林,決心戒毒,卻沒想到此城不僅成為身心逃逸及喘息的出口,更成為靈思激盪的來源。鮑伊迷戀當時冷戰時期的獨特氛圍,當地的博物館及夜店酒吧都留下他的足跡。結合對德國藝術的愛好及當代德國音樂等各種影響,鮑伊打造出全新的音樂作品,自此開啟了個人及時代的新頁。

冷戰時期的柏林如何影響鮑伊的身心狀態及創作?他如何在與毒癮奮鬥的同時創造新的樂風?與好友伊吉.帕普激盪出何種火花?雨果.威爾肯在書中透過多方訪談資料,重現了鮑伊瘋狂嚴謹等各種面向。例如他不敢居住在鬧鬼的城堡房間、工作時會利用閒暇與伙伴們去黑森林及萬湖散心、在柏林圍牆旁的工作室錄音等景況。書中對鮑伊和多位音樂人如布萊恩.伊諾等的交往合作記錄,彷彿還原現場,活靈活現,如同紀錄片般迷人。

▌樂評書的寫作標準

全書也針對曲目逐一剖析,包括歌詞的典故源起、與音樂圈往來等幕後花絮,不僅讓讀者對鮑伊的心理狀態及創作風格有更多理解,也能滿足粉絲對鮑伊柏林生活的好奇。雨果.威爾肯對鮑伊的創作考究鉅細靡遺,有讀者形容,「這本書為這類書籍設下了標準,應該成為同系列的寫作模式」。透過本書,我們也將展開一場紙上行旅,共同體驗搖滾巨星的蛻變。

《順其自然──屋頂上的披頭四》

「我想代表這個樂團和我們所有人向你們道謝,

我希望我們通過試唱了。」

──約翰.藍儂(1969.1.30屋頂演唱會)

「……對於『披頭四會再次回歸成團嗎』的問題,

我的答案是……不會。」

——保羅.麥卡尼(1970.8.29手寫信)

★《滾石》音樂雜誌評選最偉大的500張專輯★

★作家馬世芳、陳德政傾情專文導讀★

★隨書附贈1張披頭四影像典藏書卡+1張復古跳色書卡★

幾乎塵封於樂迷記憶中的披頭四,因《魔戒三部曲》電影導演彼得.傑克森的紀錄片作品《披頭四:回歸》(The Beatles:Get Back)重回大眾視野。隨著當年的電影《隨它去吧》於串流平台重新上線,也讓全球樂迷再度重溫披頭四解散前那段搖滾時光。

▍《順其自然》:披頭四最神祕的一張專輯

披頭四解散已久,為何魅力不減?本書將帶領讀者由最後一張專輯《順其自然》談起。嚴格地說,《順其自然》並「不能完全算是」披頭四的最後一張專輯,《艾比路》(Abbey Road)才是。然而,資深樂迷對《順其自然》的探究,卻往往比《艾比路》更加熱烈,為什麼?因為《順其自然》從企劃、發想、錄製到真正發行,除了讓後世在評價、討論披頭四的音樂生涯與成就時,最為意見分歧、褒貶不一以外,這也是一張連團員們自身都極不滿意的作品,也正是這樣謎團重重的一張專輯,才吸引了無數樂迷幾十年來前仆後繼、孜孜不倦地去挖掘與《順其自然》相關的所有真相、流言。

▍同床異夢的四人,分崩離析的創作

一切從1968年為〈嘿!朱德〉錄製短片開始,原以為只是尋常企劃的開端,不料卻是走向崩解的序曲,在此期間無論是更換錄音室、拍攝影片、現場演唱會還是錄製新歌,樁樁件件都浸泡在爭執與矛盾中。即使保羅.麥卡尼想盡辦法試圖找回團員間的向心力,但約翰.藍儂早已和小野洋子展開新的表演事業,喬治.哈里森已經將部分事業重心移往電影,而林哥.史達也已經受夠了自己總是屈居四人末座的情況。除此之外,披頭四更同時面臨經紀人猝逝、團隊事業無人打理、龐大的錄音花費等挑戰;同時,新的錄音技術問世,使團員們不得不思考全新的音樂呈現方式,試著放下最擅長的現場收音錄製,並加進他們都極為陌生的多軌錄音──這也代表就算分頭收音,錄音工作也能完成,「四人必須通力合作」不再是完成專輯的必要條件。

▍即使團體解散,但披頭四的故事還未真正終結

藍儂、保羅、林哥與喬治,為何執意走出艾比路錄音室?披頭四成員們是在什麼樣的心境與狀態下舉辦了「屋頂演唱會」?在眾多的名曲中,哪些曲目從專輯中被刪除,哪些又被改編、重新收錄?四人最終走向破局,矛頭究竟應該指向哪個關鍵事件或人物?被團員極度厭棄的《順其自然》,真的一無可取嗎?因為種種變數,《順其自然》的錄製工程只能在破碎的規劃中進行。這也讓許多後來並未收錄在專輯中、也未真正發行的版本在市面上流竄。這些版本對於樂迷而言,卻反而別具意義,頻頻引起各界回溯與探尋。

約翰的歌詞、喬治的和弦、保羅的琴聲與林哥的鼓點,披頭四透過他們的音樂帶給全世界無數人勇氣與希望,卻無法挽回團體注定終結的命運,徒留無限徬徨與留戀、掙扎與苦痛。當我們談到屋頂上的披頭四,我們所談的不只是一個樂團,而是一則悲傷的故事、一段傳奇的消亡。

《麥可.傑克森的危險之旅》

流行音樂之王麥可.傑克森邁入成熟的蛻變之作

令人困惑不已又難以自拔

一張關於愛、慾望、接納與背叛的傳奇專輯

「《危險之旅》跟瑪丹娜(Madonna)、惠妮.休斯頓(Whitney Houston)、瑪麗亞.凱莉(Mariah Carey)等流行歌手的作品大不相同。它的視角更具威脅性,也更為廣闊……如果說《危險之旅》算是流行專輯,那麼等於重新定義了流行音樂的界限。」──Joseph Vogel(美國作家、樂評家)

麥可.傑克森從幼時便進入娛樂產業,一生充滿了傳奇。他在1983年發行的專輯《顫慄》(Thriller)創下史上銷量最高的紀錄,音樂生涯也攀上了高峰。出人意料的是,在橫掃無數座音樂大獎、名利雙收的同時,他的「危險之旅」才正要開始。

《危險之旅》(Dangerous)是傑克森在1991年發行的錄音室專輯,他在這張專輯中深入挖掘了許多黑人音樂的可能性,大眾卻往往被關於他外貌與性向的傳言吸引,導致對這張專輯音樂的關注失焦,從而忽略了其中所隱含關於黑人音樂、性愛與種種反思等深層議題。本書作者蘇珊.法斯特從音樂、種族、性別、文化的角度,重新詮釋這張傑克森生涯中最神祕的專輯,深度剖析其中的種種謎團:

◎〈即興〉(Jam)的旋律為何如此破碎?

◎〈密愛〉(In the Closet)隱含了什麼性別隱喻?

◎〈銘記時光〉(Remember the Time)當中有什麼黑白權利的表述?

◎〈療癒世界〉(Heal the World)只是〈四海一家〉(We are the world)的複製品嗎?

◎〈黑或白〉(Black or White)MV中那支震驚五億人的「黑豹舞」有何涵義?

《危險之旅》共收錄了十四首非常長的歌曲,當喇叭播放出傑克森這張嘔心瀝血的作品時,許多人卻是越聽越感到迷惑不解:突兀的碎玻璃聲音開場、長達一分鐘的冗長前奏、歌曲中穿插的童音、帶一點「東方味」的旋律、傑克森本人時而急促時而哽咽的唱腔……雖然這張專輯仍在當年拿下美國《告示牌》(Billboard)排行榜的冠軍,但仍因其非主流的音樂形式而備受批評。

但是,如果我們把《危險之旅》視為一張概念專輯,一切就會合理許多。從這張唱片對於成年人的描繪,我們可以看出傑克森正努力面對一些沉重的負擔──政治、愛、慾望、誘惑、背叛、譴責,以及或許最重要的種族問題──這種方式在他先前的音樂之中前所未見,帶給我們一個更著重現實、也更陰鬱的世界。

蘇珊.法斯特在本書提出令人耳目一新的獨到見解,以文化、性別等多重的角度重新審視這張傑克森被遠遠低估的傑作。回顧他的一生,即便外界評價褒貶不一,他在音樂的貢獻及創下的種種紀錄仍舊不可磨滅。他的每一個舞步、每一首暢銷單曲,至今仍震撼人心、充滿啟示,同時──難以超越。

好評推薦

好評推薦

《低——大衛.鮑伊的柏林蛻變》

就麻瓜角度,這本書簡直是奇幻文學。對學習搖滾的樂迷而言,這紀錄根本是打通任督二脈的寶典。——小樹(StreetVoice 音樂頻道總監)

大衛.鮑伊和大師布萊恩.伊諾在柏林圍牆邊的錄音室做出了「柏林三部曲」,是他藝術生命的又一次大轉彎。有人說:大衛.鮑伊就在這裡創造了搖滾的未來。感謝上蒼讓他活到了69歲,而且直到生命的終點,仍然處在創作的顛峰──這實在是地球人的福氣。——馬世芳(廣播人、作家)

大衛鮑伊不只是音樂巨人,更是流行史上開創性的代表。他成為不滅的符號,且因其「無法被定義」而成為跨時代的精神指引。從他開始,音樂、時尚、文化、性別都開闢了疆界。無論他的外星化身「齊格.星塵」、「瘦白公爵」到「大衛鮑伊」都是他所創造的藝術品。一生如華麗但危險的行動藝術,解鎖了世人的盲點,作品也不斷在「自我革命」。此書關乎他人生與創作的轉捩點,更關乎人類流行史。他與其音樂如在「星空」回望地球,是個體的寂寞,也是對迷失群體的呼喚。——馬欣(作家)

我「見過」大衛.鮑伊兩次。一次是倫敦之行,來到了《齊格星塵》專輯封面的拍攝之地,站在Ward's Heddon Street studio外,見到那位starman站在遙遠的天際。一次是東京行,由V&A策展的《David Bowie Is》,見到湯姆少校(Major Tom)漂浮在外太空,臉龐掛上閃電符號的鮑伊,呼喊著~~呼喊著。這是第三次,我又「見過」大衛鮑伊了,在讀完本書之後,見證那神奇的藝術家。——梁浩軒(策展人)

一如鮑伊在專輯裡唱著的:「我住遍了全世界,我離開了每一個地方。」《低》是他生涯最重要的一次過場,也是那趟柏林旅程的負片——只有出發和到達,沒有途中。再沒有誰能和鮑伊一樣,用一張如此美麗的專輯,創造出如此陰鬱的內在宇宙,就像巔峰過後的感覺,一切都在倒退,一切都在下沉。——陳德政(作家)

透過本書,我們能從中看到大衛.鮑伊在自律/自毀之中的擺盪,在創作上的有所為與有所不為,以及那種在飽受壓力(包括離婚官司、精神狀態不穩定等等)的掙扎之下,冷冽疏離又內省低調的電子聲響背後的炙熱靈魂。——楊久穎(譯者、文字工作者)

有那麼多個大衛.·鮑伊,以至於他被稱爲「搖滾變色龍」,事實上角色分裂是西方詩歌傳統,分身有助於左右手互博、然後認識自己。他如此演繹的那一個我行我素的「大衛.鮑伊」,鼓勵了多少感覺與所謂主流社會格格不入的人去成爲自己,音樂和美學趣味、性傾向、生活價值觀等等都不應成爲被他人否定或自我否定的理由,他只是在做大衛.鮑伊,無意間卻成爲了一把傘。——廖偉棠(詩人、評論人)

資深搖滾樂迷絕非專輯封面封底說明文字就能滿足,這套書正是及時雨。——《滾石》雜誌

這套書是為了那些瘋狂的收藏者而出版:他們欣賞那些獨特的設計及創意,還有任何讓你的房間看起來很酷的酷東西。我們愛死這套書了。——Vice雜誌

大衛.鮑伊的專輯《低》發行於1977年,可謂是這位歌手/演員/音樂家/偶像的靈思巔峰,但這張唱片仍然無法引起應有的注意。雨果.威爾肯這本書可望結束這種長期被忽視的狀況……本書將吸引鮑伊的歌迷,以及那些尋找一位著名藝術家的失落珍寶、對音樂好奇的人。對於那些永無止境辯論著究竟是誰影響誰的搖滾歷史學家,或是那些僅是想知道歌曲背後的故事的人來說,本書都極具吸引力。崇拜者將急於重新發現被遺忘的最愛……引人入勝又充滿魅力的分析。《低》堪稱是鮑伊的創作巔峰,而雨果.威爾肯的書,將成為深入了解這張專輯、極具價值的良伴。——強力塑膠出版社(Drastic Plastic Press)

《順其自然——屋頂上的披頭四》

事實上,披頭四的裂解,從1966年他們不再巡演,1967年經紀人布萊恩.愛普斯坦猝逝之後,就已無可避免。想一想:從1962年發行首張單曲〈愛我吧〉走到1969年初的《回歸》計畫,才不過短短六年多,披頭四的小世界和外面的大世界都經歷了堪比宇宙大霹靂的震盪,名聲帶來的瘋狂海嘯效應和作品演化的速度,史無前例,後來更再也無人能夠重現,不可能有人知道該怎麼應付那樣的壓力。這四個二十多歲的小青年卻沒有崩潰,沒有毀掉自己,並且直到最後一刻都不斷精進,持續創造出美麗不可方物的歌曲,那已是不可思議的奇蹟。——馬世芳(作家、主持人、資深披頭迷)

玩音樂,原本該是一件有趣的事,披頭四在巨大壓力下come together,像變魔術一般,在搖搖欲墜的沙堡上重新變出彩色的鑽石。那種神奇的內在凝聚力,造就了落日前的餘暉。——陳德政(作家)

《順其自然》的錄音重現江湖,證明了披頭四的音樂並非偉大六〇年代的終點,而是有無數可能性的起點,它像是一條承載了一代人信念的祕鑰,也許能開啟新的多重宇宙。──廖偉棠(詩人)

作為一名連《救命!》和《一夜狂歡》兩部電影都看過的披頭四粉絲,很開心能夠讀到這樣一本書,那種與他們距離很近的感覺,讓我很滿足,就像跟著筆者回到了那個年代、看著一切事情發生,頗有臨場感,偶爾內文也會令我想起練團室裡的某些片段而跟著緊張起來……!我想,只要是玩樂團的朋友們都會感興趣,並期待能在其中找到些什麼。──吳羿緯(布萊梅 Bremen Entertainment Inc.主唱)

閱讀這本書的時候我一直想到,不知道這歷史中已經死去的人,下一世去了哪裡?他們會繼續執著在哪些事呢?即便唱著〈親愛的上帝〉(My Sweet Lord),難道他就真的見到上帝了嗎?我一邊讀著,一邊在腦中建構文字所描述的那些時空,包括那緊繃的合夥關係,或是穿插著如我這樣的「器材宅」而言寶貴的資訊,從披頭四那些工作夥伴的旁觀證詞中,我們啃食著粉碎的現實,似乎讓所有影像或樂音都更鮮活了一點。──曹瑋倫(布萊梅 Bremen Entertainment Inc. 吉他手、河童鄉 Toxic Bald 鼓手)

從《左輪手槍》到花椒軍曹再到白碟 ,披頭四的創作不斷擴大後又逐漸收攏,然而人心各異,四散一地,嚴重影響士氣。這本書記錄了《順其自然》的專輯製作過程,中間的掙扎爭執,最後似乎也與名字相應,從「回歸」到「順其自然」,即使保羅.麥卡尼在屋頂唱足三遍的《回歸》,盼望夥伴回來,終究一切得隨風去。──因奉(樂評人)

馬特奧帶領讀者進入《順其自然》這張傳奇專輯的製作過程,這是披頭四最後一次全力合作。書中披露在製作過程中,團員四人歷經諸多妥協與談判的過程。馬特奧用不慍不火的方式敘述,但又不失緊湊。——美國圖書館協會( American Library Association)

忠實地描述了披頭四的盛世歷史上最耐人尋味的一個月。——《奧斯汀美國政治家報》(Austin American-Statesman)

史提夫.馬特奧的研究非常細緻,《順其自然》不只是披頭四最令人們難忘的專輯,正如大多數人所知,它標誌著搖滾樂史上一個最有影響力的樂團的結束。——《樞紐》(The Hub)週刊

《麥可.傑克森的危險之旅》

麥可已經離開這顆星球十幾年了,他的一些爭議,身為聽者的我們無力釐清。但他超凡入聖的風采,磅礡的歌曲和舞步,永遠會烙印在眾人海馬迴的深處——他是神創造過最偉大的表演者。──陳德政(作家)

作者創造了立體的多維度討論,使用了文化研究、哲學的語言,拿出痴狂樂迷才會重視的音樂段落分析,嚴肅程度可謂巨大的人文科學實驗,且時時回望麥可「人本」的部分,詰問層次豐富,簡直是樂評人「動真情」的新高度。這本書寫給麥可,寫給麥可的粉絲,寫給麥可的研究者,更寫給有志鑽研「專輯」的樂評人——我深受鼓舞,大為感動。──陳玠安(作家、樂評人)

透過這本書導引,方才了解在狀似商業的專輯框架下,那些喃喃自語和工業噪音的背後,還藏有更多衝突尋釁,乍聽矛盾,順流而下卻感摩訶不思議。──因奉(樂評人)

作為一名音樂學家,法斯特撰寫了許多關於傑克森的文章,為他的創作過程提供了清晰的見解。她將這些作品放在種族主義、政治、性別和性的文化背景中,為大眾帶來了精采的閱讀體驗。——Karin Merx,《文化研究》(Cultural Studies)

蘇珊.法斯特這本關於麥可.傑克森《危險之旅》專輯的作品,是對傑克森這張具爭議性的專輯引人注目且完全明智的重新評估。法斯特以一群文學理論家支持她的主張(蓋茲、傅柯),但她的寫作風格——就像她的主題傑克森專輯一樣——是危險的……在她充滿激情的散文中,絲毫感受不到強硬的理論和哲學的論述。——Paul Gleason,美國《立體聲餘燼》雜誌(Stereo Embers)

傑克森所有的創作都具有關鍵性的轉變,法斯特則是有力地指出《危險之旅》是他最具破壞性的作品之一。她在本書深入研究了傑克森作品中很少被討論的面向,值得推薦。──喬恩.卡拉馬尼卡(Jon Caramanica),美國《紐約時報》

我可以誠實地說:讀完蘇珊.法斯特的《麥可.傑克森的危險之旅》後,我再也不會以先前的方式聆聽這張專輯了。對於麥可.傑克森的樂迷和社會歷史學家來說,這確實是一本引人入勝的作品。 ——Lisa Jade Bentley,LisaTalksAbout.com

作者簡介

雨果.威爾肯,史提夫.馬特奧,蘇珊.法斯特

作者簡介

雨果.威爾肯(Hugo Wilcken)

澳大利亞作家、翻譯家,長期定居巴黎,現則往返於倫敦及雪梨之間。著有《反射》(The Reflection,暫譯)《殖民地》(Colony,暫譯)《處決》(The Execution,暫譯)等小說作品。

史提夫.馬特奧(Steve Matteo)

曾在圖書出版和公共關係領域工作近二十年,現為專職作者,長年為《紐約時報》、《紐約雜誌》、《洛杉磯時報》、《芝加哥論壇報》、《巴爾的摩太陽報》與《滾石》、《Spin》等媒體撰寫文章。著有《順其自然——屋頂上的披頭四》(The Beatles' Let It Be)、《Dylan》、《Act Naturally: The Beatles On Film》等作品。

蘇珊.法斯特(Susan Fast)

加拿大麥克馬斯特大學音樂系副教授,研究興趣包括性別、種族、民族、表演藝術與當代流行音樂,著有《聆聽齊柏林飛船:音樂中的儀式、差異性與身體》(Listening to Led Zeppelin: Ritual, Otherness and the Body in the Music,暫譯)。

譯者簡介

楊久穎

Join,多年前曾寫過幾本關於搖滾,以及女人在唱歌的書。現為整天煩惱下一頓要煮什麼的宅婦一枚,偶爾煮字療飢,在鍵盤與檔案間攀爬維生。

葉佳怡

台北木柵人,曾為《聯合文學》雜誌主編,現為專職譯者。已出版小說集《溢出》、《染》;散文集《不安全的慾望》。譯作有非虛構作品《憤怒的白人》、《絕望者之歌》、《向獨裁者說不》;長篇小說《我彌留之際》、《消失的她們》、《激情》、《西北》、《聲音與憤怒》;短篇小說集《恐怖老年性愛》、《她的身體與其它派對》;人類學作品《卡塔莉娜》、《尋找尊嚴》,以及圖像小說《歡樂之家》等數十種。

彭臨桂

自由譯者,畢業於臺灣師範大學翻譯研究所。譯有《倖存者,如我們》、《聖母峰上的情書》、《莉西的故事》、《完美嫌犯》、《遺忘效應》等。喜愛閱讀、音樂、攝影。

送货资讯

| 区域 | 订单总额 (RM) | 运费 (RM) |

|---|---|---|

| West Malaysia | 统一收费 | 6.00 |

| 区域 | 计算/重量 | 运费 (RM) |

|---|---|---|

| East Malaysia | 首 1.00 kg | 13.00 |

| 额外 1.00 kg | 5.00 | |

| Singapore | 首 1.00 kg | 25.00 |

| 额外 1.00 kg | 5.00 | |

| Australia, New Zealand | 首 1.00 kg | 159.77 |

| 额外 0.50 kg | 52.65 | |

| Austria, Denmark, Finland, Ireland, Switzerland, Russia | 首 1.00 kg | 157.78 |

| 额外 0.50 kg | 34.31 | |

| Brunei, Cambodia, Laos, Mongolia | 首 1.00 kg | 175.10 |

| 额外 0.50 kg | 87.14 | |

| Belgium,France, Germany, Netherlands, Spain, U.K | 首 1.00 kg | 150.94 |

| 额外 0.50 kg | 30.46 | |

| China | 首 1.00 kg | 96.44 |

| 额外 0.50 kg | 25.35 | |

| Bangladesh, Brazil, Iraq, Pakistan, Qatar, S.Arabia, UAE, Sri Lanka | 首 1.00 kg | 118.52 |

| 额外 0.50 kg | 24.96 | |

| South Africa | 首 1.00 kg | 118.52 |

| 额外 0.50 kg | 24.96 | |

| Philippines | 首 1.00 kg | 91.42 |

| 额外 0.50 kg | 15.29 | |

| Canada, United States, Mexico | 首 1.00 kg | 162.58 |

| 额外 0.50 kg | 35.90 | |

| Hong Kong | 首 1.00 kg | 80.63 |

| 额外 0.50 kg | 29.06 | |

| India | 首 1.00 kg | 113.30 |

| 额外 0.50 kg | 22.28 | |

| Indonesia | 首 1.00 kg | 107.35 |

| 额外 0.50 kg | 24.87 | |

| Japan | 首 1.00 kg | 112.97 |

| 额外 0.50 kg | 35.03 | |

| Macau | 首 1.00 kg | 92.93 |

| 额外 0.50 kg | 13.82 | |

| Singapore | 首 1.00 kg | 74.75 |

| 额外 0.50 kg | 21.49 | |

| Taiwan | 首 1.00 kg | 94.42 |

| 额外 0.50 kg | 34.76 | |

| Thailand | 首 1.00 kg | 94.10 |

| 额外 0.50 kg | 28.25 | |

| Vietnam | 首 1.00 kg | 98.94 |

| 额外 0.50 kg | 14.34 |